在最近一期的荷兰期刊《经济行为与组织》(Journal of Economic Behavior and Organization)上隆源配资,四位中国大学生联袂炮制出一篇奇文,题为《高速公路上的隐秘恐怖:中国高速公路建设与儿童拐卖》(Highway Havens for Hidden Horrors: Expressway Connections and Child Trafficking in China)。乍一听标题,还以为是Netflix出了新剧,没想到是堂堂国际期刊刊登的“严肃学术成果”。

这篇论文发表于《经济行为与组织期刊》(Journal of Economic Behavior and Organization),2024年第228期。论文作者分别为:东京大学社会科学研究所的刘昕妍(Xinyan Liu 音译);日本东北大学经济与管理研究生院的白宇(Yu Bai 音译)、李妍君(Yanjun Li 音译);南京航空航天大学经济与管理学院的孙雅洁(Yajie Sun 音译)。四位作者贡献均等,其中白宇和孙雅洁为共同第一作者。

该文作者声称他们发现一个惊天秘密:中国的高速公路修得越多,儿童拐卖越猖獗。什么意思?因为修了高速路,便于人贩子在城市之间快速转移……你没看错,这结论活脱脱把基础设施建设描述成促进犯罪滋生的温床。

论文的逻辑链条是这样的:

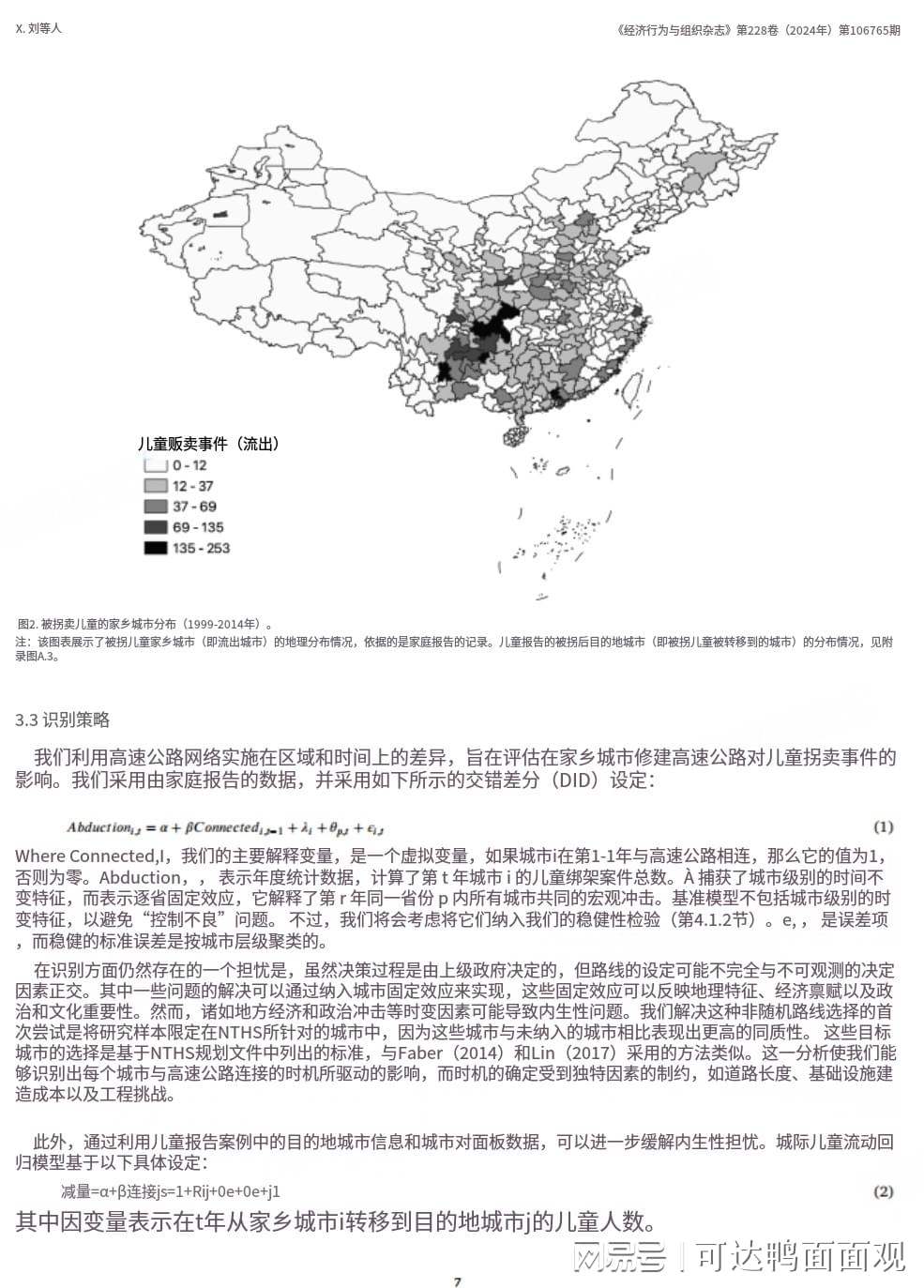

中国1990年代末开始大规模建设高速公路,很多中西部城市相继接入全国路网。与此同时,“宝贝回家”网站上登记的失踪儿童案例也有显著增长。作者用一套“渐进式双重差分法”,分析了城市接入高速前后,儿童被拐案件的变化趋势,得出震撼结论:通了高速的城市,儿童拐卖事件平均每年增加0.55起!于是,公共基建就这样在回归系数中变成了罪恶的帮凶。

说得夸张点隆源配资,这篇论文要是成立,那么咱们下回修厕所之前,也得先算算会不会“无意中助长厕所暴力”。如果这叫“因果”,那手机普及岂不是“加剧诈骗”的帮凶?快递兴起是不是“间接助长违禁品流通”?可见,只要你愿意,任何技术进步都可以被扣帽子。

这篇论文中甚至有如下表述:

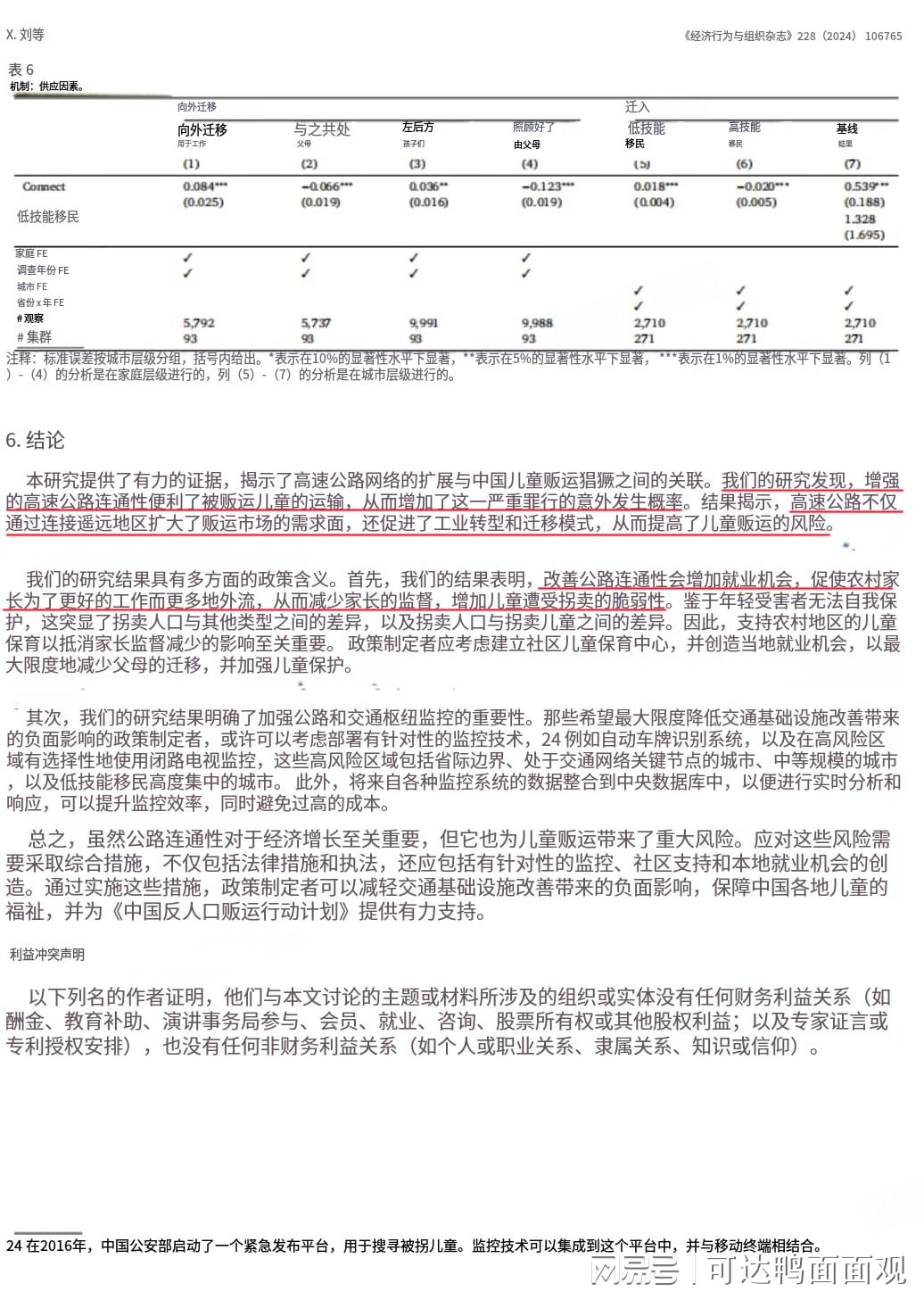

“我们的研究发现,增强的高速公路连通性便利了被贩运儿童的运输,从而增加了这一严重罪行的意外发生概率。结果显示,高速公路不仅通过连接遥远地区扩大了贩运市场的需求面,还促进了工业转型和迁移模式,从而提高了儿童贩运的风险。”

“改善公路连通性会增加就业机会,促使农村家长为了更好的工作而更多地外流,从而减少家长的监督,增加儿童遭受拐卖的脆弱性。”

这是人话吗?

这篇论文的谬误,首先出在他们的因果识别上。作者用了DID模型,是不错的工具——前提是“处理变量”是外生的。但高速公路的修建是计划行为,是经济政策导向的结果,是基于地区人口密度、产业布局、地理可达性所做的投资决策。这些因素本身就和人口流动、留守儿童比例、家庭结构乃至犯罪率息息相关。换句话说,高速公路修在哪里,从来就不是“掷骰子”,而是有其内在逻辑的。而这个逻辑,恰恰也决定了哪儿可能更容易发生拐卖。结果你非要把“高速通车”当作一个随机冲击,硬套进DID框架里做因果分析,等于拿地图当骰子掷,这不是方法论,而是儿戏。

其次,他们所谓的“数据”,来自一个公益网站“宝贝回家”。这平台当然有其意义,但你不能把它当成全国拐卖数据的权威标准。网站的注册量跟失踪儿童的真实数量没必然关系,反倒更可能与家属的上网能力、媒体曝光率、地区教育水平等因素有关。更何况,许多数据是事后回忆上报的,时间跨度几十年,里面混着“走失”、“被送养”、“离家出走”乃至“家庭内部矛盾”,你不考虑这一堆变量,还谈什么计量精度?

更搞笑的是,为了佐证他们的结论,作者甚至拉来了“社会资本”、“儒家文化”、“彩礼价格”、“生男偏好”做机制分析。但凡一个地区男孩被拐得多,就说那儿重男轻女;女孩被拐得多,就说那儿女孩便宜;年纪小的孩子被拐得多,就说可塑性强;年纪大的少被拐,就说不划算。这不是学术,这是江湖算卦,怎么说都能圆回来。

在这篇论文的叙事里,中国的发展本身就是“带来犯罪”的工具,是“恶的基础设施”。不谈高速公路带来的教育资源提升、医疗可及性扩大、就业机会增加,只挑那极端罕见的黑暗角落反复放大。如果这种研究模式成立,那任何发展中国家的交通投资都可以被描绘成“犯罪走廊”。

拿中国鸡蛋里挑骨头在国际学界早就不算新鲜事了,因为这些是洋人爱看的,我们的一些留子们就主动往上舔。这篇论文,不过是又一例用所谓“数字分析”包装下的“认知叙事”的标准套路。

能把高速公路建设写成“潜在犯罪激增”的导火索,这种想象力拿去写科幻小说都嫌太生硬。支持学术自由,但不等于放飞。研究可以批判,但不能胡编。奉劝几位作者,下次不如干脆写一篇《5G建设如何助推犯罪分子即时联络》《卫星发射如何催生无死角监控》,洋大人更爱看,也许能发《Nature》、得诺奖呢。

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。