#美国加征关税后续#中国近期大规模取消美国猪肉和大豆订单的举措联华配资,既是中美贸易摩擦的微观缩影联华配资联华配资,更是全球经济格局重构的显著信号。这一事件不仅折射出关税政策对产业链的直接冲击,也揭示了各国在全球化退潮背景下重塑供应链的战略选择。

中美贸易战的持续升级直接触发了此次订单锐减。2025年4月,美国以“对等关税”为由对中国商品加征最高104%的关税后,中国将美国猪肉进口税率从10%提升至84%,综合税率达172%,导致美国猪肉到岸成本飙升至每公斤20元以上,远超国产冻肉价格。这种价格倒挂使得美国农产品在中国市场失去竞争力,进口商转向巴西、西班牙等更具成本优势的供应国成为必然。美国大豆协会数据显示,中国占其大豆出口的60%,订单锐减已引发美国大豆价格下行压力,农民年损失或超10亿美元。

订单取消并非单纯的市场行为,而是中国优化全球供应链布局的战略举措。面对美国贸易政策的不稳定性,中国加速推进进口多元化:2025年一季度巴西对华猪肉出口激增45%,西班牙新增猪肚等品类准入,俄罗斯大豆进口渠道亦在拓展。这种多元化不仅降低了单一供应风险,更通过分散采购增强议价能力。同时,中国通过投放300万吨储备肉稳定国内市场,并通过补贴政策支持本土养殖业,形成“进口调节+本土保障”的双轨机制。

美国农业正承受订单锐减的连锁反应。艾奥瓦州猪肉生产者协会指出,超25%的美猪肉依赖出口,中国市场的流失导致产能过剩,史密斯菲尔德等企业被迫裁员关厂;大豆价格下跌更使农民收入缩水,农业经济面临结构性危机。美联储理事沃勒警告,若关税持续,美国失业率可能飙升,而民调显示近八成民众担忧经济衰退,六成认为政府“做得太过”。这暴露出美国“以关税换利益”策略的悖论:短期施压反噬本土经济,长期削弱其全球供应链地位。

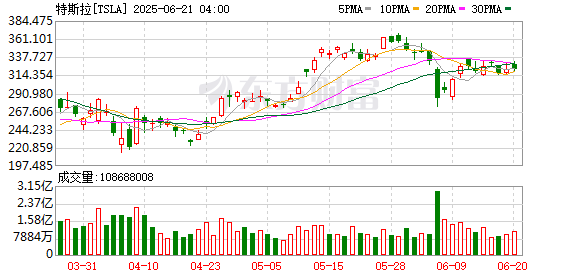

此次事件标志着全球化逻辑的深刻转变。中美农产品贸易的断裂,加速了区域供应链的形成:欧洲担忧被排除在美俄主导的战后秩序外,拉美、东南亚则借机扩大对华出口份额。这种“去中心化”趋势折射出各国对供应链安全的高度敏感,效率优先原则正让位于风险分散需求。然而,这种重构也加剧了市场波动,芝加哥瘦肉猪期货下跌0.2%、大豆期货走势难测,均凸显政策不确定性对全球市场的扰动。

中美农产品订单的剧变,既是贸易战的直接后果,也是全球产业链深度调整的缩影。短期看,关税战导致“双输”局面;长期观之,则可能催生更均衡的多极贸易体系。中国通过供应链多元化强化了战略韧性,而美国若不能调整单边主义政策联华配资,或将进一步丧失农业出口优势。真正的解决方案或在于重建基于规则的多边框架——毕竟,在相互依存的时代,没有国家能独享“绝对安全”,唯有平衡利益与风险,方能实现可持续的全球合作。

通弘网提示:文章来自网络,不代表本站观点。